Si pienso en

cuales fueron las lecturas de mi infancia pienso en primer lugar en Blanquito y

Toro y en una versión muy infantil de El conejo Pedro y el señor Malas Pulgas. Corresponden

a la primerísima infancia creo. El primero es de Robert Vavra con ilustraciones

de John Fulton. Conservo los dos. Enseguida llegó Tintín y a la vez libros de

historia adaptados a la edad, sobre todo franceses, regalo de mis padres, de

uno de mis tíos periodista o de mi abuela. Están todos por casa y son una

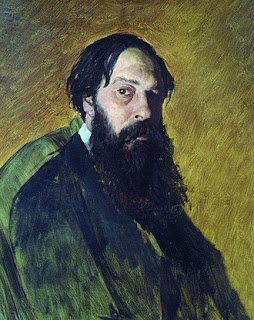

estupenda divulgación hexagonal. Por la misma época pasaba las páginas de la enorme edición de Salvat de la historia de España del marqués de Lozoya, para ver sus ilustraciones leyendo los comentarios que las acompañaban. Recuerdo

luego libros que en realidad he leído o vuelto a leer con los niños, cuando

eran pequeños, como si para mi de una segunda infancia se tratara: El viento en

los sauces, Peter Pan, Winnie de Puh, Jardin de versos para niños de Stevenson,

David Balfour y la Isla del Tesoro, también de Stevenson, Un capitán de quince

años de Verne, varias antologías de cuentos, tanto tradicionales españoles y de

otros países como los clásicos de Grimm, la antología de Nathaniel Thorthon,

Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, etc.

Creo que no

existe una traducción exacta al español de la gula reservada al dulce, que es

lo que en su sentido negativo significa “gourmandise”. Existe goloso y también

glotonería, pero no golosinería, aunque fácilmente se entenderá la traducción

de Gourmandinet como Golosino o similar. Existe el verbo golosinear, que es “andar

comiendo o buscando golosinas”. Se pintaba a Gourmandinet como a persona de

mérito, pero estropeada por su afán de zampar dulces, por su hábito de golosinear

a todas horas. Tampoco existe en francés una traducción adecuada para gula, que

se traduce por gourmandise precisamente, pudiendo sonar a goloso, sin más, sin

la connotación pecaminosa que supondría comer con desmesura, exceso, ansiedad,

descontrol zampante.

¿Como

traducir el pasaje siguiente?:

« Je t’aime bien,

Gourmandinet, mais je n’aime pas à te voir si gourmand. Je t’en prie,

corrige-toi de ce vilain défaut, qui fait horreur à tout le monde. »

Gourmandinet lui

baisait la main et lui promettait de se corriger ; mais il continuait à voler

des gâteaux à la cuisine, des bonbons à l’office, et souvent il était fouetté

pour sa désobéissance et sa gourmandise.

Proponemos

la traducción siguiente :

Te

aprecio, Gourmandinet, pero no me gusta verte tan goloso [la palabra goloso

parece natural aquí, más que glotón o codicioso]. Te ruego corrijas tan feo

defecto, que a todos horroriza.

Gourmandinet

le besó la mano y prometió enmendarse; pero siguió robando pasteles en la

cocina y dulces en la despensa, y a menudo fue azotado por su desobediencia y glotonería

[mejor que gula y que avaricia o codicia.]

Y traducir parece

fácil.

.JPG)